学校东边有座山,绵延很远,向后看不到边。

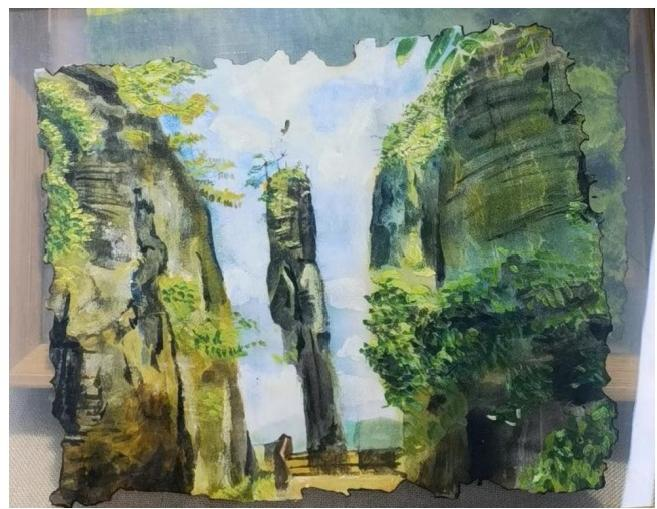

这山不高,却颇有生气,远处望去,绿油油的满山坡。山上错落着一两座房屋,落日余晖撒上,金黄衬着粉红,再伴几分微风,倒别有几番风情。

我闲来常常在校内观望它。这山不似岱宗阳台般雄阔,乍看也甚是寡淡单调,但我觉这山却是耐看。

清早出门上课,远远的,看太阳从那山后升起,阳光便绿了,日头再高些,山上的花草树木便绿了,照到我身上,我的心也就变成绿色。

秋日某天,我独自去登这山。

出校门走过一栋高楼,回头一看,那山竟沉了下去,再不见踪影。四周顿时高楼林立,看不到绿色的山体,山的那边多出重重的水泥。

我断然是不愿就此返航的,便直直地向着东边走去。秋意正浓,路上多是枯败速杀之景,路旁唯有一条小溪绿的突兀,哗啦啦的流下,像是那山化成的水,也是绿油油的。看久了,分不清是这绿水在走,还是我在水里流。

我逆着小溪走着,不觉日已上三杆,走过一个小流湍急的马蹄湾,泥土和树木逐渐取代了钢筋水泥,四周不见人烟,四周鸟叫声不绝。

我来到一片村庄,看见一位老妇人坐在自家院中,择着辣椒青豆之类,见我路过,倒是盯着我看了许久。我本有问路之意,却忽然生了几分胆怯,便只闷头赶路。

沿着翠绿的河走了许久,那山依旧不见踪影,东面偶尔出现些大大小小的山丘,有的很像,但又不是那山。我时不时想起那择菜的老妇,盯着我的目光像是质询,我不解其视线的涵义,内心却胆怯莫名。

走了不知多久,我觉得那山还在东面,而自己却离它越来越远。那老妇人已经被我甩在远远的身后了,但那几分莫名的退意没有因此消退,反而是越发浓重了。

河道宽阔起来,对岸的景物不再那么分明,河变的安静起来,墨绿的倒是和周围的枯树融为一体了。

我有时听到水声隆隆响动,起初是这小溪哗哗地流的迅速,但当两岸变宽后,轰隆的水声仍是入耳清晰。是越来越近了。

柳暗花明,一个古老的水闸忽的出现,横跨在这河道上,白花花的浪花从上游瀑下来,立马被河流染成了绿色,变得生动又沉稳,静静的向着下游流去。河道越变窄,河水流的越兴奋,终于变成活泼的小溪雀跃着流向远方,于是哗哗的水声荡漾着,我走过的一路都被染绿了。

我坐下,如之前那择菜的老妇一样坐着,阳光大的刺眼,我眯着眼睛打量着,缕缕山涧微凉的清风拂过水面,抚过我的头发和面颊,和翻滚的浪花交织出盘旋而上的舞曲,绿色的风吹进了绿色的山。

那山就这样又出现在我的眼前。

我突然想起鲁迅《社戏》中“如野兽的脊背般淡黑的起伏的连山”,这山必然是不像先生家乡那样淡黑又高耸的。但近了看,却也是颜色深了许多,又多出些高耸入云的架势了。

我从未觉得这山如此高大,又如此陡峭。山间有条小路隐入树林之中,斜斜地向上。山坡上一块块的菜田,零星的分散在四处。那些我常常远眺的房屋,坐落在田与田之间,但却是斑驳了许多,不见得粉红,倒是有些泛黄。

山上的人比山下是多了些的,我问一位菜农去山顶的路,那菜农头也没抬,直言不知。我自讨没趣,继续沿路走着,山路崎岖,弯弯绕绕走了很久,却不见与山顶近了半分。

“往哪去?”嘹亮的声音吓了我一跳,我回头张望,却找不到半个人影。

“山顶。”

“山顶的路早就封了,几年没人走啦。”

“..我再找找。”

“你去山顶要干啥呀?”我顿了一下,回道——“旅游。”

她突然哈哈大笑起来,嘹亮的笑声在山谷中来回震荡。

“哎,哪有人来这小山丘上旅游的。”

我抬头看去,阳光照着山坡,一位耕地的妇人拄着锄头笑的合不拢嘴。

我感觉有种被羞辱的恼火,便不再理睬,自顾自走路。

太阳照的我有些发昏,但山顶还在他妈的肚子里,我想离开,但胸中却堵着一股气,莫名的,又胀又闷。

远远的听到草丛不停的响,正走着,路边不知哪突然窜出来一条恶狗,对我汪汪大叫。我被吓的亡魂皆冒,逃似的转头就跑。

跑过了那农妇,跑过了那菜田,跑过了那泛黄的房屋,一直跑得气喘吁吁,我才发现竟一路跑下了山。

把那畜生甩掉,一抬头却发现眼前

有个大墓碑,上下刻八仙栩栩如生,左右各有对联一副——

右书:天和随所寄

左书:风气若无怀

我觉得泄气,打车回学校,花费八块五毛八,下了车我便不愿再看那山,隐隐觉得那山绿的刺眼。

再之后我看那山便少了,偶尔抬头还是能望见,但不知为何却没了之前那多般景色,便不再看。

我每每想起这事,时常觉得惋惜,但并不后悔,偶尔只是感叹:我何时才能再见那迷离的山色呵!

2023年12月3日记

20级美术学万杰